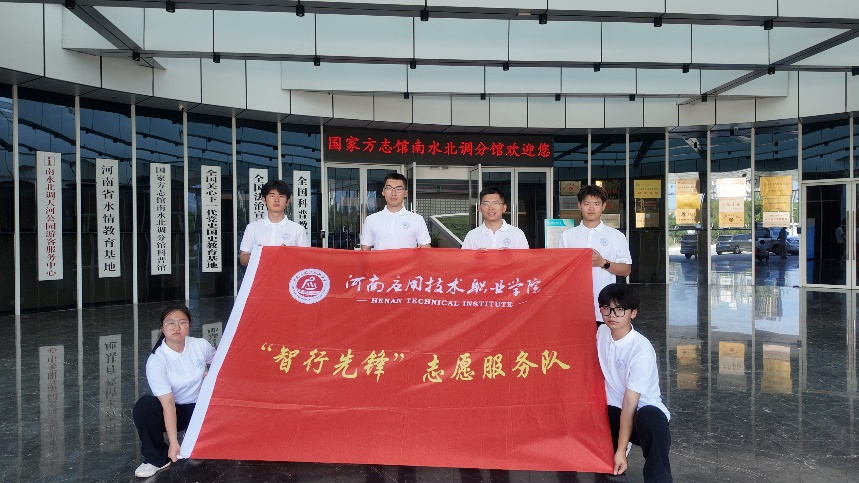

7月1日,新能源与智能汽车学院“智行先锋”社会实践分队七名成员走进焦作国家方志馆(南水北调分馆)红色教育基地,追寻南水北调精神密码,在红色教育基地感悟初心使命,在南水北调工程的历史脉络中解码“国家工程”背后的精神力量与科技智慧。

踏入展厅,队员们在“南水北调渊源厅”驻足良久。泛黄的文献手稿记载着1952年毛泽东同志“南方水多,北方水少,如有可能,借点水来也是可以的”的战略构想,从规划图纸到模型沙盘,系统呈现了工程从设想到论证、从勘探到施工的六十余载历程。当走到“穿黄工程”多媒体展区时,动态模拟的隧洞穿越黄河场景令师生震撼——这项攻克110余项专利技术的“地下长城”,让长江水在黄河河床下50米处实现立体交叉,展现着中国工程的科技硬核实力。

在 “移民精神厅” 的电子屏前,分队师生集体观看了2021年习近平总书记在南阳淅川县考察时的讲话影像。“舍小家为大家的奉献精神”的评价让队员们深受触动,展厅内陈列的移民家书、搬迁影像与安置区新貌照片形成鲜明对比,直观诠释着“国家工程”背后千万家庭的牺牲与担当。讲解员特别介绍,馆内收藏的3000余件实物档案中,既有建设者使用过的测量仪器,也有移民留存的老家具,每一件展品都在诉说着“功在当代,利在千秋”的深刻内涵。

“当看到穿黄工程的专利墙时,我突然理解了专业学习的意义。”队员王玺博感叹到,“作为智能汽车专业学生,我们要像工程建设者攻克技术难关那样,在新能源领域突破‘卡脖子’难题。”此次实践活动不仅让师生系统了解了南水北调工程的历史经纬,更在“国家工程—科技突破—人民奉献”的三重叙事中,完成了一次兼具历史厚度与时代温度的精神洗礼。